Reglamento EUDR de productos libres de deforestación

- agosto 15, 2025

- Colombia

- Artículos de prensa

Escrita por: Ricardo Torres - Experto Aliado.

La turbulencia en los mercados agrícolas no cede; apenas están asimilando los efectos del cambio de los aranceles de los EE.UU., y ahora se enfrentan a la inminente aplicación del Reglamento Eudr para la comercialización de productos libres de deforestación en la UE, prevista para este 31 de diciembre.

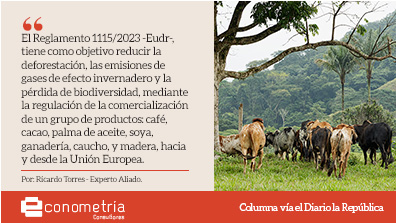

El Reglamento 1115/2023 -Eudr-, tiene como objetivo reducir la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, mediante la regulación de la comercialización de un grupo de productos: café, cacao, palma de aceite, soya, ganadería, caucho, y madera, hacia y desde la Unión Europea.

Sin duda, se trata de un objetivo altamente deseable para promover el tránsito de los actuales sistemas de producción hacia modelos más sostenibles. La preocupación surge por los efectos que puedan tener los costos que implica su aplicación, sobre los agentes de las cadenas de valor involucradas: importadores, exportadores comercializadores, productores en finca, etc.

Los costos de aplicación del Eudr pueden hacer que parte de las exportaciones pierda competitividad en el mercado de la UE; que algún grupo de los productores, particularmente los pequeños y medianos del país de origen, quede fuera del mercado, y como externalidad negativa, que la limitada cobertura del Eudr reduzca su potencial para inducir una reducción de la deforestación. De otro lado, la reducción de las importaciones afectará el suministro en el mercado de la UE, y podría empujar los precios al alza, y/o modificar los orígenes de las importaciones.

Considerando el contexto internacional, los mayores costos de acceso al mercado de la UE pueden generar un diferencial frente a otros mercados, donde el acceso resulte menos complejo y costoso; diferencial que representa un costo de oportunidad, que puede estimular una reorientación de las actuales exportaciones hacia esos mercados. El comportamiento reciente de los destinos de las exportaciones del café y el aceite de palma de Colombia hacia EE.UU., o hacia nuevos mercados como la China, muestra que esta reorientación se podría fortalecer.

El diferencial de costos de acceso al mercado por la aplicación del Eudr, sin duda interactuará con y reforzará el efecto del diferencial de aranceles resultante del reciente cambio de aranceles en EE.UU. Hasta ahora este diferencial de aranceles parece favorecer a las exportaciones colombianas cubiertas por el Eudr.

Este comportamiento del mercado, derivado de la aplicación del Eudr, es completamente ajeno a la voluntad de los productores para avanzar en sus esfuerzos de transitar hacia sistemas de producción más sostenibles. De hecho, en el caso de Colombia, las tres cadenas afectadas, café, cacao, y palma de aceite, han venido haciendo de tiempo atrás, significativos progresos ya reconocidos a nivel internacional.

El punto es que más allá de sus objetivos deseables, el reglamento es muy ambicioso y se desglosa en un conjunto amplio y complejo de requisitos, ambientales, económicos sociales y legales, para los que exige riguroso cumplimiento.

Los productos que pretendan ingresar al mercado de la UE deberán demostrar que: a) son libres de deforestación b) se han producido de conformidad con la legislación pertinente en muy variadas materias, del país de producción, y c) que están amparados por una Declaración de Diligencia Debida -DDD-. La DDD es el paso final, al cual se llega luego de minuciosos procesos de Evaluaciones de Riesgo respecto de los dos complejos requisitos anteriores.

Los costos de aplicación del reglamento son claramente adicionales a los costos de producción y comercialización; y también son distintos de los costos de transformación hacia sistemas de producción sostenibles. Para los productores y demás agentes de la cadena, que ya cumplen con los requisitos, los costos de aplicación son los costos de transacción, que derivan de todos los gastos en que incurren para allegar la información y documentación necesaria para demostrar que cumplen y así lograr el acceso al mercado.

Para los productores que aún no cumplen, o que solo cumplen parcialmente, los costos adicionales son mayores: pues deben asumir los costos de la transformación de los sistemas, y también los costos de aplicación del Eudr para demostrar el cumplimiento.

Por supuesto, el impacto de los costos de aplicación del Eudr será muy diverso entre los distintos productos regulados, entre los diferentes países y regiones productoras, y entre los diferentes tipos de productores. Este impacto solo se podrá evaluar en términos reales, un tiempo después del comienzo de la aplicación; sin embargo, es posible hacer estimaciones a partir de las actividades de alistamiento y proyectos piloto, que actualmente se realizan en preparación del inicio de la aplicación.

Recientemente la UE adoptó nuevas medidas para avanzar en la implementación del Eudr, cuyo inicio de aplicación, originalmente fijado para el 31 de diciembre de 2024, fue aplazado para este 31 de diciembre de 2025. Este aplazamiento se dio en reconocimiento no solo de las dificultades que se cargan a los agentes de la cadena, sino también que enfrentan las propias autoridades de los 30 países de la UE, para organizar los sistemas de evaluación y validación del cumplimiento.

Entre estas medidas se destacan la denominada Simplificación del Eudr, que se adoptó el pasado 15 de abril de 2025, con el objetivo explícito de reducir la carga administrativa y económica, que deben asumir las empresas obligadas a presentar la DDD. Esta simplificación es un reconocimiento del impacto adverso que pueden tener los costos de aplicación del reglamento.

La simplificación específicamente se refiere a:

- Las grandes empresas podrán reutilizar las DDD existentes, cuando se reimportan mercancías que anteriormente ya habían ingresado al mercado de la UE.

- Un representante autorizado podrá presentar una DDD a nombre de grupos de empresas.

- Se podrán presentar DDD anualmente, en lugar de una por cada envío o lote comercializado.

- Las empresas tendrán una mínima obligación de recopilar los números de referencia de las DDD de sus proveedores, y utilizar esas referencias para sus propias presentaciones de DDS.

La Comisión de la UE estima que las medidas de simplificación permitirán una reducción de 30% de los costes administrativos. Sin embargo, las medidas de simplificación adoptadas solo reducen muy parcialmente los costos de aplicación, ya que solo benefician a las empresas al final de la cadena de valor, que son las obligadas a presentar las Declaraciones de Debida Diligencia -DDD.

Los costos de aplicación de los agentes agua arriba de la cadena, que son responsables de suministrar la información y la documentación que demandada por las empresas al final de la cadena, no son modificados; los requisitos relacionados con las evaluaciones de riesgo de deforestación y de cumplimiento de la legislación pertinente, no se tocan.

Artículos Relacionados

2026: Una bomba de tiempo bajo fachada de estabilidad

2025 fue un año con un desempeño relativamente bueno, particularmente si se le compara con los dos años inmediatamente anteriores. El PIB tiene…

Cuando el Espacio Público es el espejo, no el problema

Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Como Vamos, en el año 2025 solamente el 14,91% de los ciudadanos se siente satisfecho…

Inversión inteligente en primera infancia en Bogotá y su retorno…

Ha sido bastante estudiado y demostrado el impacto social que tiene la inversión pública en primera infancia, incluso en columnas previas…

La inflación en Colombia es un problema fiscal

A comienzos de 2025, los analistas consultados por el Banco de la República anticipaban una inflación cercana al 4% y un desempleo alrededor del 10%…

La Política Nacional del Cuidado: Ahora podemos cuidarlas…

En febrero de este año, el Gobierno Nacional expidió el documento Conpes 4143 en donde presentó la Política Nacional del Cuidado…

Más horas en el colegio ¿Una solución?

Cuando pensamos en el colegio, muchas veces imaginamos una jornada completa: clases en la mañana, recreo, almuerzo, y más clases en la tarde…

Sí es posible el empleo y la formalización laboral en el agro

El empleo es la principal fuente de generación de ingresos de la población, luego, es una herramienta poderosa para impulsar la prosperidad…

¿Y si aprovechamos las oportunidades laborales en el…

La globalización ha hecho que no solo se transen bienes y servicios alrededor del planeta, sino también oportunidades. Hemos aprendido…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio