Entre la curva Nike y la curva W

- octubre 30, 2020

- Colombia

- Artículos de prensa

Escrito por: Julián Roa Rozo

En la versión más reciente de las perspectivas económicas globales el FMI muestra que la recuperación económica a nivel global va a ser lenta. La economía colombiana decrecerá en -8,1% y -8,2% en 2020 y crecerá 4% en 2021. Lo anterior indica que el FMI no contempla una recuperación en forma de V para Colombia, sino algo más cercano a una curva NIKE.

Contempla un escenario similar para Latinoamérica. En el caso de Econometría Consultores el escenario es menos pesimista con un crecimiento de -7% en 2020 y entre 3,5% y 4,3% en 2021. Los anteriores pronósticos distan bastante de la curva V contemplada por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo (-5,5% en 2021 y 6,6% en 2021).

Desde Econometría Consultores se considera que hay razones para pensar que la crisis será un poco menos profunda que como lo plantea el FMI. Por un lado, el mercado laboral colombiano tuvo en agosto una recuperación con una reducción de la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales con respecto a julio (20,2%) llegando a 16,8%. Lo anterior es una recuperación importante, y que además se dio en el mes de agosto cuando aún Bogotá continuaba con cuarentenas sectorizadas.

Así, se espera que durante los meses de septiembre y octubre en donde las restricciones de movilidad han sido menores, la tasa de desempleo descienda con cierta celeridad y se ubique en niveles cercanos a 15% para finales de año. Así, en promedio la tasa de desempleo de 2020 estaría cerca del 16,5% en promedio, número que es inferior al pronosticado por el FMI, de 17,3%. La velocidad de esta recuperación se debe al hecho que el sector más afectado por las cuarentenas es el sector informal, y dados los bajos costos de entrada de este sector, su retorno a la actividad puede ser rápido.

De forma similar, la inflación sorprendió al alza en el mes de septiembre ubicándose en 1,97% (interanual), número superior al pronosticado por el FMI para diciembre de 2020 de 1,3%. Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tuvo menos restricciones de movilidad, esta sorpresa en la inflación puede ser interpretada como un repunte en la demanda que se esperaría continúe durante el último trimestre. Así, se pronostica que a final de año la inflación estaría entre 1,8% y el 2%. Tomando estos datos en su conjunto, en los meses de agosto y septiembre se recuperó parte del terreno perdido en materia económica gracias al relajamiento de las restricciones de movilidad con el fin de la cuarentena obligatoria.

Lo anterior lleva a pensar en la sostenibilidad epidemiológica de la recuperación económica. En la medida que las personas retoman las actividades diarias se hace más propicio el contagio de covid-19 y se presiona al sistema de salud. Es por esto por lo que en países como Francia y España se están volviendo a decretar cuarentenas a nivel nacional con el fin de disminuir la segunda ola de contagios. A esto también se está sumando Suecia, país famoso por su enfoque laissez-faire ante el covid-19, quien está endureciendo sus medidas e implementando cuarentenas localizadas en Uppsala, ciudad en dónde hay un crecimiento importante en los casos.

En Colombia se puede ver como una segunda ola es un escenario factible con un pico a final de año. Ciudades como Bogotá y Medellín están registrando ascensos preocupantes en los casos que si no son controlados con medidas de autocuidado eficaces pueden desembocar en una segunda ola y potencialmente en nuevas cuarentenas.

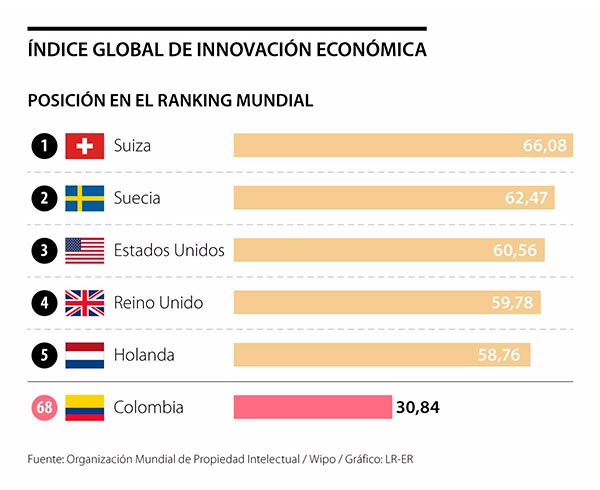

El escenario de una segunda ola plantea la posibilidad de una curva W en la cual hay dos caídas en la actividad económica asociadas a cada ola. La pregunta que surge es si es posible evitar una segunda caída en la actividad económica. Por un lado, la crisis económica actual está totalmente jalonada por las cuarentenas: los datos validan esta afirmación. Así, la curva W parece ser evitable en la ausencia de cuarentenas. Sin embargo, es importante notar que aún sin mayores restricciones de movilidad Suecia va a tener una crisis profunda (crecimiento de -4,7% en 2020, según el FMI).

La crisis económica en Suecia, aún sin cuarentenas, muestra que las personas deciden aislarse con el fin de evitar contagiarse y por esto la actividad económica cae. Así, si se llega a un segundo pico, la respuesta esperable de los colombianos, incluso si no se decreta una nueva cuarentena nacional, es evitar los contactos y una caída en la actividad económica. En resumen, una crisis económica asociada a una segunda ola parece inevitable. Lo anterior pone hincapié en la necesidad de cuidarse hoy para poder disfrutar del mañana. Si las medidas de autocuidado por parte de los colombianos no se implementan será inevitable una segunda ola y, por lo tanto, será inevitable una segunda caída en la actividad económica que puede echar a perder la recuperación que se ha dado en estos meses.

En síntesis, el relajamiento de las cuarentenas ha permitido que la economía puede recuperarse y reducir la magnitud de la crisis. Sin embargo, esto abre la posibilidad de una segunda ola de contagios que puede llevar una segunda caída pronunciada en la actividad económica. Así, Colombia se encuentra entre una curva Nike o una curva W. Para evitar la curva W se hace necesario, por parte de los ciudadanos, intensificar las medidas de autocuidado para así evitar una segunda ola de contagios. Con o sin cuarentenas va a existir una caída en la actividad si hay una segunda ola. Por su parte, el gobierno debe implementar las reformas necesarias e iniciar medidas de reactivación con el fin de poder mitigar las pérdidas de empleo generadas por esta crisis.

Artículos Relacionados

Entender las dinámicas y mecanismos de cambio para…

En el marco de la reciente edición de la “Semana de la Evaluación Glocal 2025”, espacio que busca reflexionar, compartir y socializar…

Evaluando contextos de desigualdad, 50 años de…

Con motivo de la Semana de la Evaluación Glocal, Econometría Consultores presentó el panel “Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación…

Los aportes de Econometría en la evaluación del conflicto armado

Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global…

La paradoja laboral del banano, columna para La República

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas…

Algo raro está pasando en este pueblo

La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha…

Justicia juvenil en Colombia. Un balance a los 20 años…

Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la…

¿Hacia una espiral de Kindleberger?

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos…

La cirugía en el gasto del gobierno central, un reto inaplazable

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024…

Trabajo infantil: una realidad que nos negamos a ver

Desde un punto de vista de rigor analítico, es conveniente enfatizar que la problemática del trabajo infantil (TI) no constituye un fenómeno…

El flagelo del trabajo forzoso. Una revisión en municipios…

El trabajo forzoso corresponde al trabajo que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de cualquier pena; por ende, está asociado a…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio