Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado

- mayo 29, 2020

- Colombia

- Artículos de prensa

Autor: Mauricio Olivera

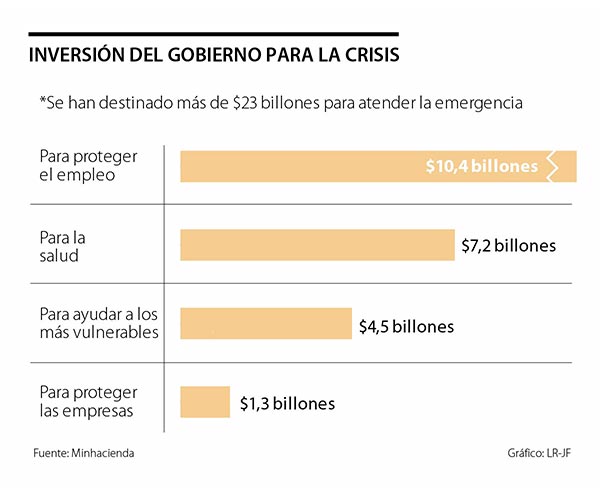

Para enfrentar la pandemia, y en particular el aislamiento que frena la economía, el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar los alivios a las personas y a las empresas. Dos programas bandera centrados en las personas son la Compensación del IVA, programa que ya había sido anunciado antes de la llegada del covid-19, y el programa Ingreso Solidario.

Este último es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Tmnc) que busca mitigar los impactos del aislamiento a tres millones de familias que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Compensación de IVA, y se encuentran en situación de pobreza extrema, moderada o de vulnerabilidad.

Revisando la historia, la crisis económica de 1999, la más grande que Colombia ha sufrido en la época moderna, llevó al Estado a crear la Red de Apoyo Social (RAS), y dentro de esta el programa Familias en Acción, un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inició con 300.000 familias. Después de varias evaluaciones de impacto -de hecho, Econometría fue quien primero evaluó el programa y después ha hecho varias actualizaciones- a lo largo de 19 años llegó a cubrir 2,6 millones de familias.

Esta revisión es importante porque el programa Ingreso Solidario, creado para enfrentar la crisis actual, debió implementarse en dos semanas, definiendo tres millones de familias como potenciales beneficiarios. Esto muestra un gran esfuerzo del Estado, y en particular del Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, la creación de este programa revela la necesidad de reformar el Estado, en por lo menos dos grandes líneas.

Por un lado, contar con la información suficiente para identificar a los beneficiarios de los diferentes programas, y, por otro, ser más efectivo en la entrega de los subsidios. Sobre la primera línea, para Ingreso Solidario el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisben), junto con la base de datos de hogares bancarizados, permitió identificar cerca de 1,2 millones de familias que no se encuentran en los programas sociales existentes como Familias en Acción. El Sisben existe desde 1995, y es la herramienta que permite clasificar a los hogares de acuerdo a su condición económica.

Sin embargo, ha sido necesario identificar 1,8 millones de familias más. Especialmente personas y hogares vulnerables que no se encuentran en las bases de datos, no bancarizados, pero que también están fuertemente afectados por la pandemia. Peluqueros, vendedores ambulantes, personas muy mayores, mendigos, conductores de taxi, recicladores, migrantes venezolanos, trabajadores independientes en otras actividades que no están cubiertos por los programas actuales, son algunos de los ejemplos de grupos poblacionales que es necesario identificar para que reciban las ayudas del Estado, sin olvidar la población rural.

Esto muestra que, más allá de los esfuerzos actuales, el Estado colombiano debería contar con una base de datos más sólida que permita identificar en lo posible a la totalidad de las personas en pobreza extrema, pobreza y aquellas con probabilidad alta de caer en la pobreza. Es un trabajo de mediano plazo, en el cual entidades como el DNP y el Dane, e instrumentos como el Sisben IV, son actores esenciales.

Sobre la segunda línea, los esfuerzos del Estado en las últimas décadas para reducir la pobreza han tenido resultados positivos. Una medida estándar del Banco Mundial muestra que después de la crisis de 1999 la pobreza ha bajado casi 26 puntos porcentuales. Es una reducción de cerca de 50%. Muchos hogares han salido de la pobreza y la clase media ha crecido. Ahora bien, muchos de estos hogares tienen alta probabilidad de volver a caer en la pobreza, y son más exigentes con los servicios que presta el Estado.

En términos prácticos, el tiempo entre la alocución presidencial anunciando una decisión, y el momento en que esta decisión llega finalmente a los beneficiarios, puede ser muy largo, o inclusive no ocurrir. Esto muestra otra de las debilidades del Estado colombiano. A la falta de información se suma la dificultad de la coordinación entre diferentes agencias y entidades del Estado, y la falta de una cultura y una estructura claras de servicio al ciudadano.

No es un tema menor. Desafortunadamente los colombianos confiamos poco en las acciones del Estado, y gran parte de esta desconfianza nace de la falta de un buen servicio del Estado. Mientras en el sector privado se ven grandes esfuerzos por reforzar la cultura de servicio al cliente, en el Estado la cultura es casi inexistente. Las solicitudes se demoran, los procesos se pierden entre diferentes áreas, y las expectativas no se cumplen.

Las Pqrs no se responden a tiempo, o se responden sin claridad, e inclusive fue necesario llegar a la creación de las tutelas, que ponen en riesgo la libertad de los funcionarios públicos, buscando que las solicitudes y los derechos de los ciudadanos se cumplan.

El camino debería ser diferente. Al interior del Estado debe crearse una cultura de servicio en donde el ciudadano es el centro. Y para soportar la cultura, es necesario crear también la infraestructura y los procesos. Es una gran reforma, en donde entidades como la Función Pública y el mismo Departamento Nacional de Planeación son actores claves.

Tal y como Econometría escribió en columnas pasadas, la crisis generada por el covid-19 está dejando en evidencia muchos de los retos estructurales que enfrenta el país, y puede ser una oportunidad para sentar a todos los actores a diseñar e implementar las grandes reformas y salir fortalecidos de esta crisis.

Artículos Relacionados

Los aportes de Econometría en la evaluación del conflicto armado

Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global…

La paradoja laboral del banano, columna para La República

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas…

Algo raro está pasando en este pueblo

La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha…

Justicia juvenil en Colombia. Un balance a los 20 años…

Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la…

¿Hacia una espiral de Kindleberger?

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos…

La cirugía en el gasto del gobierno central, un reto inaplazable

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024…

Trabajo infantil: una realidad que nos negamos a ver

Desde un punto de vista de rigor analítico, es conveniente enfatizar que la problemática del trabajo infantil (TI) no constituye un fenómeno…

El flagelo del trabajo forzoso. Una revisión en municipios…

El trabajo forzoso corresponde al trabajo que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de cualquier pena; por ende, está asociado a…

Tres apuntes sobre la cifra del PIB de 2024

El lunes de la semana pasada el Dane reveló los datos del crecimiento del PIB para la totalidad de 2024. Se reportó una tasa de crecimiento…

Las abuelas, columna para el Diario La República

El pasado 5 de febrero falleció mi abuela Blanca Restrepo de Murgueitio en Cali. Vivió 108 años sin enfermarse de gravedad, y dejó una…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio