Uno de los objetivos más importantes del ordenamiento y la gestión territorial es reducir las desigualdades entre regiones y municipios. Estas desigualdades, llamadas desequilibrios territoriales, son persistentes y han inspirado políticas y programas de desarrollo en América Latina durante los siglos XX y XXI.

Hasta la década de los 80, la respuesta a estos desequilibrios se definía desde el nivel central, con aparatos de gestión y respuesta operados desde instituciones nacionales. Posteriormente, se hizo la reconfiguración de este sistema, mediante procesos de descentralización y privatización desarrollados en todo el continente, que condujo modelos como el colombiano, con un modelo compartido entre nación y municipios, que otorga a los municipios el carácter de célula básica de la gestión territorial.

Las promesas respecto a una mayor democracia y desarrollo locales, así como proximidad entre gobierno y habitantes, tienen un balance regular. Si bien, hay experiencias exitosas de gobiernos urbanos transformadores, innovaciones locales, proyectos comunitarios de autogestión; el modelo municipalista tiene luces y sombras. Autores como Marcelo Sili señalan que modelos como el jerárquico (nación – departamento – municipio), …debilitaron y en algunos casos desaparecieron estructuras de planificación y gestión territorial que habían sido sumamente importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70. El modelo de desarrollo microterritorial, ha favorecido el progreso en algunas localidades, pero también ha producido fragmentación y atomización de recursos.

Según Sili,… los procesos de descentralización han representado una oportunidad para los territorios con niveles medios de desarrollo y dotados de capacidades estratégicas relevantes. Por otro lado, los lugares con graves deficiencias en términos de infraestructura, de calidad de mano de obra, con escasos recursos naturales y con baja capacidad institucional, no pudieron aprovechar las estrategias gubernamentales y las oportunidades generadas por el proceso de globalización (Sili, 2022)

La dualidad nación – municipio está en examen y en esta revisión, la región aparece como una escala con altísimos potenciales. Estudios elaborados en el Departamento Nacional de Planeación para la política del sistema de ciudades (uno de ellos elaborado por Econometría Consultores, referente al impacto de la Ley 388 en el mercado del suelo en 12 ciudades), han identificado que cada vez más municipios se comportan como sistemas territoriales integrados, que las decisiones de localización empresarial se hacen con lógica supramunicipal, que muchas personas viven en un municipio y trabajan en otro (commuters) y que el mercado del suelo no atiende los límites político administrativos y no puede ser regulado exclusivamente desde los instrumentos de planeación municipal.

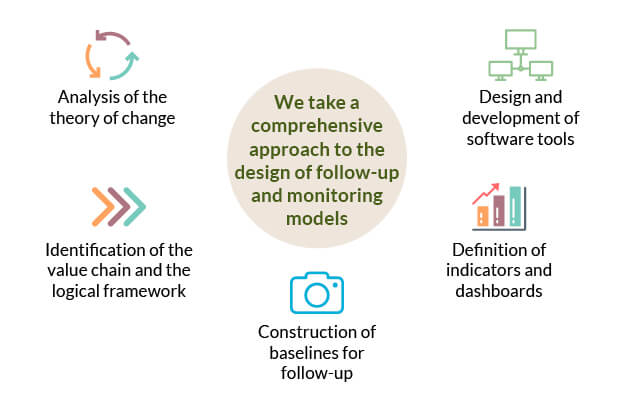

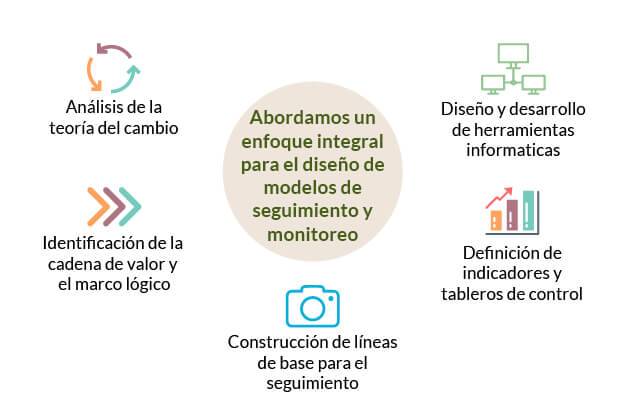

Frente a estas dinámicas que desbordan las capacidades jurisdiccionales de municipios, los sistemas de administración y gestión territorial están creando figuras complementarias. Varios países de América Latina están implementando esquemas institucionales para ajustar el modelo descentralizado hacía un modelo que Sili denomina “modelo pragmático”.

Este modelo, complementa los niveles tradicionales (Nación – Departamento – Municipio), con figuras territoriales de escalas intermedias como las redes de ciudades, regiones metropolitanas, territorios insulares especiales, micro – regiones y zonas rurales especiales, que se están constituyendo en actualmente en Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Paraguay. En Colombia, se ha creado recientemente la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca mediante la Ley 2199 de 2021, que entró en funcionamiento desde diciembre de 2022, con la inclusión de algunos municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Además de la Región Metropolitana, que es una figura que tiene un alto potencial para optimizar la gestión integrada y cooperativa entre entidades territoriales, el recién adoptado Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, propone cinco transformaciones, entre ellas dos especialmente relacionadas con este tema: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, y convergencia regional. En la primera establece la gobernanza multinivel y un sistema de administración del territorio SAT. El plan propone modelos de desarrollo supramunicipales, integración mediante conectividad multimodal, integración de los territorios en apuestas estratégicas de desarrollo regional y una agenda de programas que implica ajustes fuertes en los modelos de gestión territorial vigentes.

La transformación convergencia regional tiene la intención de reducir brechas sociales y económicas, entre hogares y regiones en el país, que se derivan de problemas de conectividad y en los vínculos entre campo y ciudad. En las bases técnicas, se reconoce la existencia de notables disparidades entre municipios, señala, por ejemplo, que los municipios rurales dispersos o los municipios Pdet tienen rezagos notables en sus indicadores de pobreza multidimensional, en capacidades y en desarrollo frente a los promedios de los otros municipios del país.

En términos conceptuales, la apuesta por un modelo de gestión regional, aproximado al concepto de planeación concurrente, es claro y ambicioso; aunque en términos de agendas para las regiones, el Plan solo tiene enunciados generales y no se señalan específicamente proyectos y programas. No obstante, si se construyen modelos de gobernanza colaborativa entre nación, regiones y actores locales que articulen intereses sectoriales y regionales puede construirse una convergencia útil para un desarrollo más equilibrado del territorio.

Afortunadamente, las dinámicas de integración regional tienen una dinámica progresiva y se siguen consolidando de manera endógena por actores gremiales, centros de investigación y organizaciones comunitarias en las diferentes regiones, como se pudo constatar en el proceso de construcción de agendas regionales para construir bases para un sistema de trasferencias realizado para la agencia GIZ por Econometría Consultores en el año 2019. En este ejercicio, mediante talleres realizados en las regiones del Pacífico, Caribe, Central, Gran Santander, Antioquia – Eje cafetero y Orinoquía se identificaron apuestas en temas de infraestructura, sector producto, ordenamiento y sector social y se puede verificar la existencia de un capital social regional valioso y unas agendas que esperan respaldo nacional.