Inflación: Si en Colombia llueve, en América Latina no escampa

- octubre 7, 2022

- Colombia

- Artículos de prensa

Escrita por: Maria Carolina Latorre

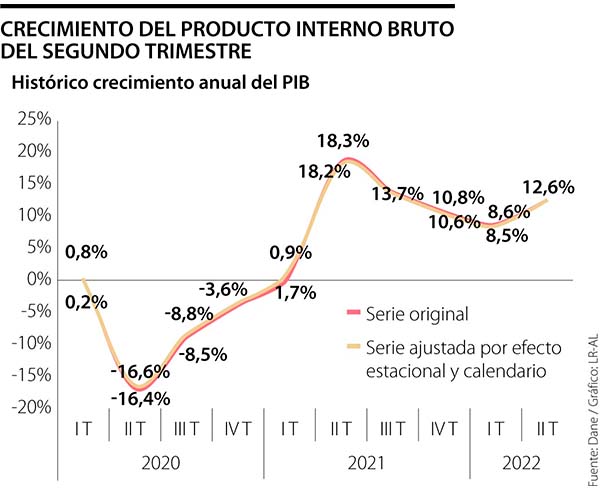

La política monetaria colombiana en los últimos años se ha caracterizado por su estabilidad y éxito en el control de la inflación. El cambio en los precios se mantuvo dentro del rango meta de entre 2% y 4% del Banco de la República durante 2017 hasta 2021. Antes de este periodo, la inflación llegó a niveles de 6% a causa del incremento en los precios generados por fenómenos climáticos y la alta depreciación del peso colombiano.

No obstante, a partir del segundo semestre del 2021 y en todo lo corrido de 2022, el panorama ha sido bien diferente. Aún con los esfuerzos del Emisor de subir las tasas de interés, la inflación anual ha venido creciendo hasta alcanzar niveles de 11,44% en septiembre de este año. Desde el mes de julio tenemos una cifra de dos dígitos, situación que no se presentaba desde mayo del 2000. Según el Dane, este incremento ha sido jalonado principalmente por los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y restaurantes y hoteles.

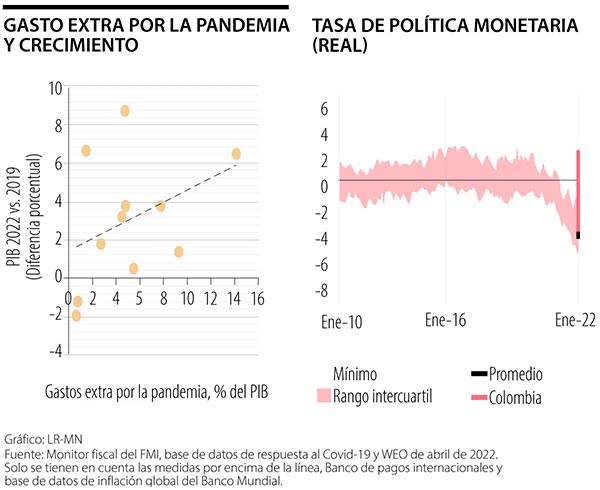

Una mayor inflación para este año era algo que se esperaba, dadas las políticas expansivas y de aumento de liquidez promovidas durante la crisis generada por el covid-19, lo cual generó un incremento en la demanda que, si no se suple con mayor producción, termina en una inevitable alza de precios. De hecho, Econometría Consultores ha pronosticado un cierre de la inflación para Colombia de 11,5% en 2022 y de 8% en el 2023.

Son varias las razones por las cuales los precios están aumentando. Los pronósticos de inflación para América Latina muestran que estos factores no solo afectan a Colombia sino a toda la región, con países donde el incremento será mucho mayor. Por ejemplo, de acuerdo con proyecciones de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas – Laeco, de la cual Econometría Consultores es miembro desde 2015, en Argentina la inflación de este año será de 95%, en Chile de 12,7%, en Uruguay de 9,3%, en Costa Rica, México, Paraguay y Brasil se espera que este incremento esté alrededor de 8% y en Perú en 6,5%.

Los únicos países de la región donde la inflación será cercana a 3% son Bolivia y Ecuador, donde el régimen de tasa de cambio es fijo, lo que sugiere que gran parte del aumento en los precios en los países que tienen sistemas de tasas de cambio variable se ha dado por la devaluación de sus monedas, que ha aumentado el efecto del alza mundial en los precios en dólares de los commodities y de los fletes. Otro factor común de los países de la región evidente en estos meses es el incremento en las tasas de interés por parte de los Bancos Centrales en búsqueda del control de la inflación. En algunos de ellos se espera que no se den más alzas en lo corrido del año. Sin embargo, las decisiones similares tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo para controlar la inflación en esos países, generarán mayores presiones de devaluación para los países de América Latina, por la posible salida de capitales en búsqueda de mejores rendimientos a sus inversiones en países desarrollados. Esta mayor devaluación a su vez resultará en un mayor costo de los bienes e insumos importados, lo que se transmite en mayores precios, incremento de la inflación y presión para los Bancos Centrales de subir las tasas de interés con el fin de reducir la demanda y la liquidez del mercado.

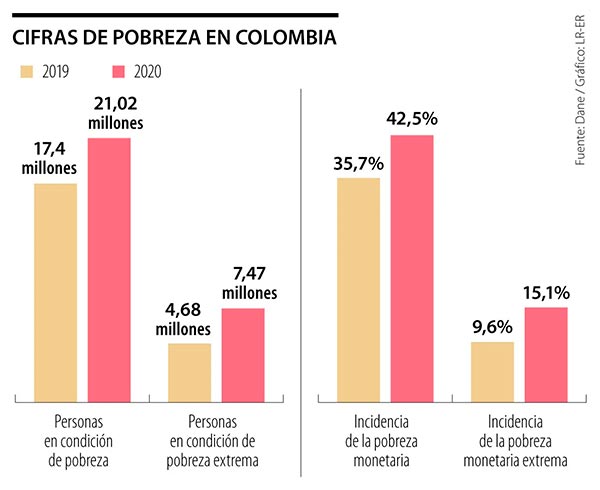

El efecto negativo de las políticas para controlar la inflación es que altas tasas de interés afectan la posibilidad de consumir y de invertir con endeudamiento. También se afecta el desempleo, dado que, con una alta inflación, los salarios deberán aumentar en al menos ese porcentaje, lo que incrementa el costo de las empresas para contratar trabajadores.

Esta situación, al parecer desesperanzadora, que vive actualmente América Latina, da un mensaje muy importante para los nuevos gobiernos que están comenzando su mandato. Un elemento a tener en cuenta es la necesidad de mejorar la competitividad de nuestra producción Ello además de generar crecimiento económico y empleo, reduce el riesgo de que los precios domésticos estén incididos por el comportamiento de la tasa de cambio.

Es indudable que el régimen de cambio flexible mejora en el corto plazo la competitividad de los productos transables nacionales, tanto frente a lo que exportamos como a lo que importamos. Pero la competitividad estructural debe ser un propósito de largo plazo y no puede depender exclusivamente de la tasa de cambio. Si somos más innovadores, y mejoramos nuestra productividad, los incrementos en la demanda futuros podremos suplirlos con aumentos en la producción, sin necesidad de incrementar los precios. Esto es algo que todos sabemos, de lo que se ha hablado muchas veces, pero hay pocas evidencias de que ellos se haya materializado en políticas efectivas. Es necesario que, como región, nos volquemos a que nuestra producción local sea más productiva e innovadora. Solo así podremos tener economías más estables en el largo plazo y que generen bienestar para toda la población.

Artículos Relacionados

Evaluando contextos de desigualdad, 50 años de…

Con motivo de la Semana de la Evaluación Glocal, Econometría Consultores presentó el panel “Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación…

Los aportes de Econometría en la evaluación del conflicto armado

Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global…

La paradoja laboral del banano, columna para La República

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas…

Algo raro está pasando en este pueblo

La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha…

Justicia juvenil en Colombia. Un balance a los 20 años…

Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la…

¿Hacia una espiral de Kindleberger?

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos…

La cirugía en el gasto del gobierno central, un reto inaplazable

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024…

Trabajo infantil: una realidad que nos negamos a ver

Desde un punto de vista de rigor analítico, es conveniente enfatizar que la problemática del trabajo infantil (TI) no constituye un fenómeno…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio