De la pandemia a la endemia: las múltiples huellas del covid

- agosto 26, 2022

- Colombia

- Artículos de prensa

Escrito por: Manuela Mejía y Mateo Echeverry

Recientemente, la entrante ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, señaló que Colombia puede declarar en algunas semanas que el virus de covid-19 está dentro de su fase endémica. Esta declaración supone la inevitable necesidad de la convivencia cotidiana con el virus. Y con esta declaratoria surge la pregunta sobre la multiplicidad de implicaciones que el covid-19 ha tenido en nuestras vidas, como un evento global y disruptivo. Es la post-pandemia pero no un post-covid. Nada quedó igual, y nada va a ser como antes; cada día que pasa la nueva realidad es la verdadera realidad.

Ya en el segundo semestre del 2020, Econometría publicó una columna en la cual retratábamos los retos y transformaciones metodológicas que enfrentamos con la llegada de la pandemia, y el impacto que esto suponía para las operaciones en investigación y de consultoría en distintos campos. Dos años después, y con unas cuentas evaluaciones realizadas en el contexto de la pandemia, es evidente que el covid-19 ha pasado de ser un factor logístico y metodológico, y se ha convertido en una variable transversal en el amplio espectro de temas que trabajamos. En la actualidad, difícilmente alguna de las evaluaciones que desarrollamos en los campos sociales, económicos, culturales, políticos, entre otros, escapa a este influjo de la pandemia.

Hoy podemos identificar esas huellas permanentes apoyándonos en la evidencia empírica recolectada durante los últimos años. Algunas de estas huellas son visibles desde indicadores macroeconómicos o manifestaciones espaciales; otras más sutiles y en ocasiones ocultas, pero igualmente significativas, en percepciones y comportamientos.

Enumerar todos los impactos y cambios en estos años resulta imposible de condensar en una columna, pero podemos identificar tres puntos para la reflexión: a) la pandemia diferenciada, b) las transformaciones que ella ha ocasionado, c) sus vulnerabilidades e impactos. Frente a la pandemia diferenciada, debemos partir de que, aunque todos la vivimos no vivimos la misma. No existe una narrativa homogénea sobre el covid-19, pues las líneas de tiempo, los impactos y las dinámicas sociales que resultaron se diferencian profundamente entre regiones y territorios del país, siendo marcadas las diferencias entre lo rural y lo urbano. En algunos casos, esto ha supuesto redibujar el mapa de la atención humanitaria, centrada antes en el conflicto armado, a una enfocada en la salud pública.

Un ejemplo notorio son las zonas de frontera, en donde las dinámicas de las pandemias responden a procesos transnacionales, produciendo mayores complejidades en la atención. En el caso de la Amazonia, un evento clave fue el cierre de su conexión aérea con el resto del país, en medio de la llegada de la variante de Manaos a inicios de 2021. En el caso de la frontera colombo-venezolana, fueron los procesos de vacunación abiertos para población no regularizada. En múltiples departamentos del país, fueron las órdenes específicas de grupos armados ilegales que se atribuían el control de la pandemia mediante restricciones de movilidad de la población y los productos.

En un segundo lugar, son evidentes las transformaciones de la pandemia, la crisis fue una catalizadora de profundos cambios espaciales, económicos, sociales y culturales. Nuestras viviendas, ciudades, relaciones y prácticas se rediseñaron partiendo de la virtualidad, impulsadas por la necesaria incorporación de un componente tecnológico transversal a las distintas actividades, que, si no fuera por la pandemia, se hubieran demorado posiblemente una década más.

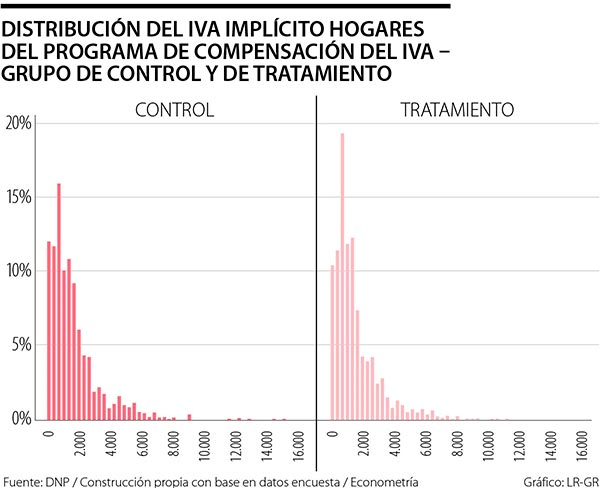

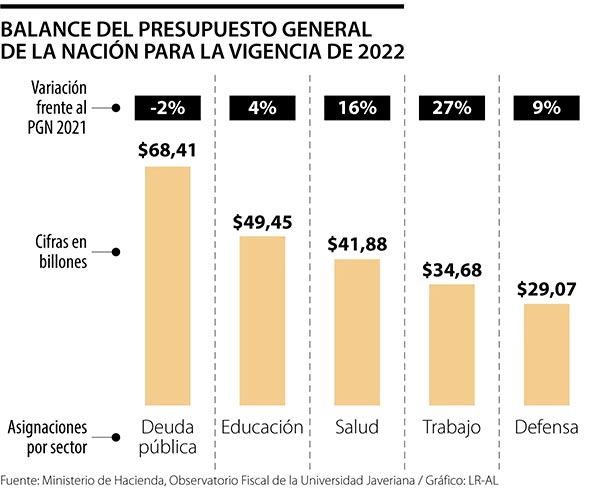

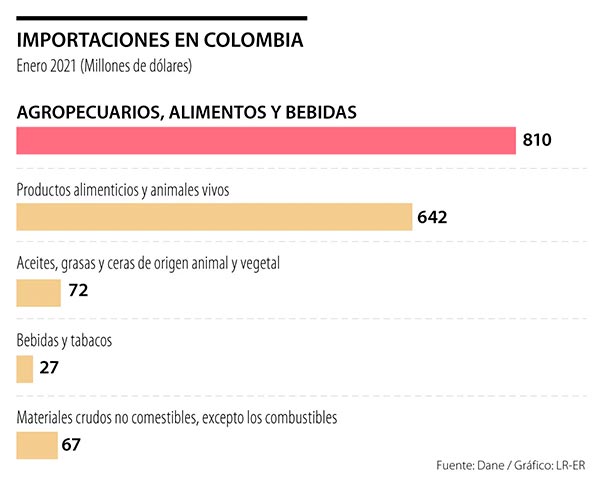

Los análisis de Econometría muestran cómo, a nivel espacial, las ciudades tuvieron que repensarse desde su cobertura de redes internet por cuenta del teletrabajo y, con ello, el desplazamiento de la demanda de zonas de oficinas a residenciales. Así mismo, el impulso de otros medios de transporte alternativos, como la bicicleta o caminar, supusieron una mayor presión para el desarrollo de obras que respondan a medios de transporte que se perciben como bioseguros, pero también de bienestar frente al aislamiento que supuso la pandemia. Frente a las dinámicas económicas, desde distintos estudios podemos ver el vertiginoso avance de la bancarización, pero especialmente de los medios de pago virtuales (por ejemplo, pagos de subsidios), que se convirtieron en una respuesta efectiva frente a las limitaciones en los desplazamientos y el acceso a efectivo.

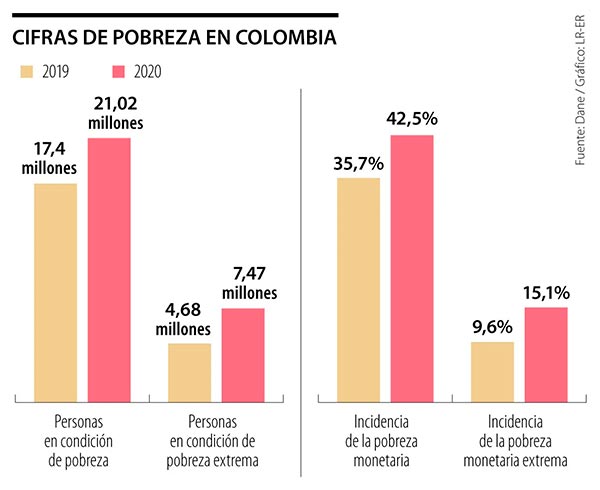

Finalmente, frente a las vulnerabilidades e impactos de la pandemia, la lista es larga y preocupante. La crisis social y económica derivada de la crisis amplificó problemas como la pobreza o las brechas en el acceso a servicios como salud o educación para distintas poblaciones, muchas de las cuales no se consideraban anteriormente vulnerables. La virtualidad es una estrategia que resulta incompatible con el débil acceso y formación en temáticas digitales que caracteriza a múltiples sectores y poblaciones en el país.

Como cierre es central señalar que estas son solo son algunas pinceladas de las huellas que la pandemia dejó en Colombia, y posiblemente en otros contextos, pero de ninguna forma es la lista absoluta y definitiva. La huella del covid es profunda y va a seguir entre nosotros. Entramos en la endemia y todavía queda mucho por saber sobre los impactos de la pandemia.

Artículos Relacionados

Los aportes de Econometría en la evaluación del conflicto armado

Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global…

La paradoja laboral del banano, columna para La República

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas…

Algo raro está pasando en este pueblo

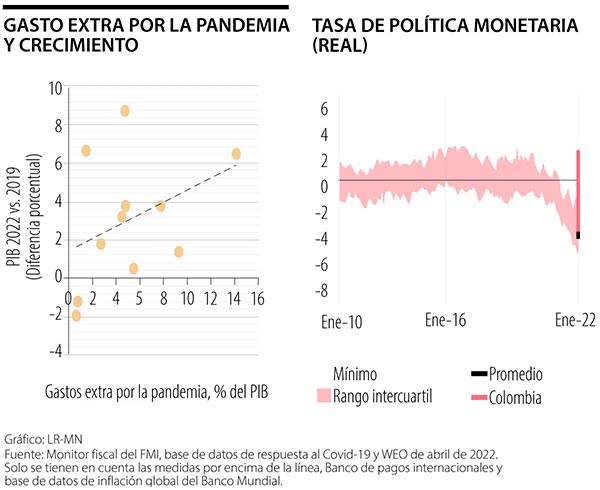

La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha…

Justicia juvenil en Colombia. Un balance a los 20 años…

Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la…

¿Hacia una espiral de Kindleberger?

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos…

La cirugía en el gasto del gobierno central, un reto inaplazable

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024…

Trabajo infantil: una realidad que nos negamos a ver

Desde un punto de vista de rigor analítico, es conveniente enfatizar que la problemática del trabajo infantil (TI) no constituye un fenómeno…

El flagelo del trabajo forzoso. Una revisión en municipios…

El trabajo forzoso corresponde al trabajo que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de cualquier pena; por ende, está asociado a…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio