Feliz cumpleaños Econometría

- julio 29, 2022

- Colombia

- Artículos de prensa

Escrito por: Rodolfo Heredia

Econometría cumple 45 años de existencia, tiempo envidiable para cualquier institución. Son 45 años durante los cuales la firma ha sabido superar las dificultades propias y del país, la más reciente derivada de los efectos perversos concomitantes a la pandemia del covid-19.

Hoy en sus 45 años de existencia como firma, Econometría se ha posicionado tanto en el ámbito nacional como internacional como una entidad sólida, sana, seria y confiable.

En sus 45 años de existencia Econometría ha sabido resolver satisfactoriamente muchos obstáculos propios a su desarrollo y fortalecerse técnicamente gracias a su persistencia y reconocimiento de la necesidad de mantener una estricta selección de sus técnicos y colaboradores logrando así conformar equipos de trabajo respetuosos de sus condiciones individuales y sentido de pertenencia.

Pero el histórico comportamiento exitoso de Econometría no se explica solamente por la capacidad técnica de sus colaboradores o por la calidad en sus trabajos de evaluación económica y social, gran parte de su capacidad para resolver problemas y lograr su fortalecimiento en el tiempo se explica por la existencia de una infraestructura de comportamiento institucional que crea, facilita y promueve un estrecho vínculo de responsabilidad institucional en su equipo de trabajo dentro de un espíritu de respeto a las capacidades individuales.

Esta particularidad en el comportamiento de su equipo se debe a la existencia de una cultura organizacional que premia la colaboración y el compromiso institucional de sus miembros, procedimientos que han permitido en el tiempo que su equipo de colaboradores transcienda su capacidad técnica para dedicar afectivamente con compromiso y dedicación a la solución de los múltiples problemas institucionales propios del desarrollo de la firma.

Los cambios de equipo de trabajo que se presentan en Econometría, como consecuencia de las condiciones que atañen a la posibilidad de proyectos, han permitido demostrar las bondades de su cultura organizacional. La experiencia de Econometría es que los nuevos técnicos al verse inmersos en este ambiente organizacional desarrollan un estrecho vínculo con Econometría y entran a participar de formar activa al desarrollo de la firma.

Esta manera de desarrollo institucional, de cultura organizacional que asegura la bondad del trabajo en equipo y el estrecho compromiso de sus miembros al tema de desarrollo institucional se explica desde el origen de Econometría.

El nacimiento de Econometría se hace en el área Socio Económica del Centro Regional de Población, cuando su director, Rodolfo Heredia, convocó al grupo central de colaboradores Manuel Ramírez, Bernardo Kugler y Álvaro Reyes, con la vinculación posterior de Diego Sandoval y Alejandro Vivas, para crear una institución que permitiera la continuidad del equipo humano allí formado y mantuviera los principios de unidad y respeto por las individualidades.

La cultura organizacional se caracteriza por la flexibilidad responsable; liderazgo basado en el conocimiento; espacios para crecer, proponer y desarrollar ideas; lugar amable para trabajar; ambiente permanente de aprendizaje e interacción; relaciones basadas en la mutua confianza y construcción de soluciones.

Luego, se invitó como socia a la primera mujer, Martha Isabel Gutiérrez. Iniciando los años 2000 se vincularon como socios cuatro de sus profesionales de investigación, María Gloria Cano, Oscar Rodríguez, Juan Manuel García y Carolina Murgueitio. La firma ha seguido vinculando a algunos de sus colaboradores que han incluido dentro de su plan de vida hacer parte de Econometría, Arturo García, Gelcy Díaz, Marisol Rodríguez, María Carolina Latorre, Claudia Peñaranda, Jaime Millán y, recientemente, Mauricio Olivera.

La firma cuenta actualmente con 60 colaboradores, profesionales de distintas carreras entre las que se cuentan economía, ingeniería, antropología, sociología, administración, psicología y ciencias políticas entro otros. Es así que es una firma multidisciplinar y con un poco más de 60% de mujeres.

Durante su trayectoria Econometría ha aportado al país y a contextos internacionales, análisis de proyectos y planes económicos y sociales. Ha acompañado a sus clientes, empresas o instituciones, en sus procesos de evaluación e implementación de políticas públicas, proyectos económicos y propuestas, con lo cual se pretende aportar a su crecimiento y al desarrollo de la sociedad en la que actúan. Ha contribuido además a la práctica de técnicas de investigación aplicada, ha construido un conocimiento documentado sobre asuntos nacionales e internacionales que permite resolver con aproximación innovadora y socialmente responsable, los retos y necesidades del mundo actual.

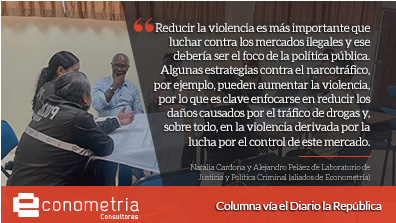

Recientemente se fundó el Centro de Estudios Manuel Ramírez en homenaje a uno de sus fundadores y realiza actividades de apropiación, generación, transformación, adaptación, transferencia y difusión del conocimiento científico, así como del desarrollo tecnológico y la innovación, en las ciencias sociales y humanas. El conocimiento se aplica tanto al mejoramiento e incidencia de las políticas públicas en el bienestar de la sociedad, como a la viabilización de la acción pública, de las empresas privadas, incluyendo sus iniciativas sociales o ambientales.

¡Feliz cumpleaños Econometría!

Artículos Relacionados

Violencia en Ecuador: más allá de la pobreza y desigualdad

El número de homicidios intencionales en el Ecuador se multiplicó por ocho en los últimos cinco años, pasó de 996 en 2018 a 8.012 en 2023…

Sobre el futuro de la inflación, columna para La República

A nivel mundial la inflación se ha disminuido de manera importante. No obstante, todavía no se puede cantar victoria…

Innovación educativa: experiencias de Colombia…

En contextos rurales en los cuales no hay posibilidades de acceso a la educación o zonas que se enfrentan a sequías prolongadas…

La descentralización en Colombia: una materia pendiente

La descentralización en Colombia puede entenderse como un proceso que tiene al menos tres dimensiones: la política, la administrativa…

La inteligencia artificial y el factor humano

La expansión exponencial del uso de la inteligencia artificial (IA) en cada vez más tipos de aplicaciones resulta innegable…

Reactivación pasa por más comercio e inversión

En la actualidad, en la economía colombiana, las tasas de crecimiento del PIB son insuficientes debido a un aumento nulo…

Documentación cambio a S.A.S. Sociedad por acciones…

Los invitamos a conocer la nueva documentación de la firma, con el cambio a Sociedad por Acciones Simplificada…

Control de la deforestación y sistemas agropecuarios…

El cambio climático (CC) requiere acciones globales y locales diferenciadas. En Colombia se deben priorizar medidas conjuntas y…

Mejor análisis | Mejores decisiones

Secciones

Otros enlaces

Nuestras Redes

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio